(por: Eugênia Rodrigues

Jornalista

Porta-voz da campanha No Corpo Certo)

Djamila Ribeiro e a impossível conciliação entre realidade e fantasia

Nos últimos dias, recebi de inúmeras pessoas, sobretudo mulheres, o artigo da filósofa Djamila Ribeiro publicado na Folha de São Paulo no dia 1º de dezembro deste ano cujo título foi: “Nós, mulheres, não somos apenas ´pessoas com útero´”. Ele pode ser lido aqui (link exclusivo para assinantes), em PDF e nos prints que seguem abaixo.

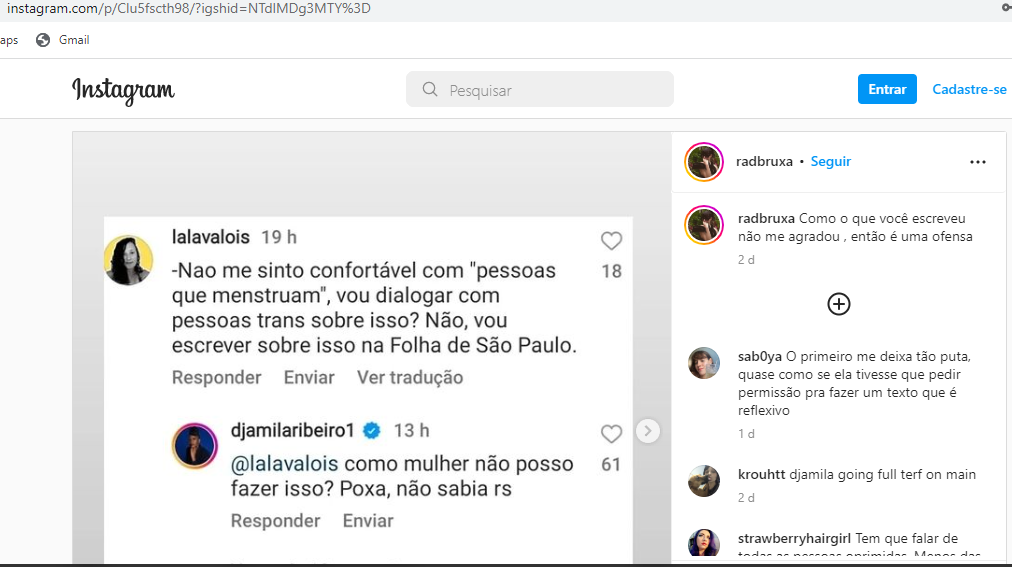

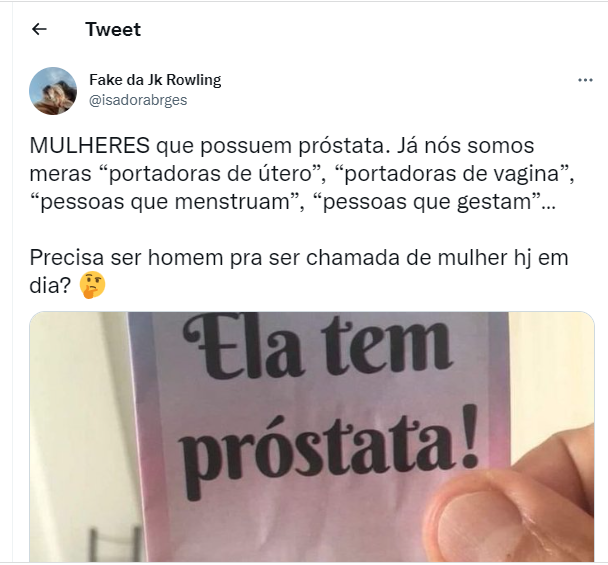

O assunto bombou nas redes sociais (1). E eu preciso ser sincera com vocês e dizer que minha primeira reação foi de… raiva. “Aaaah, agooora você se incomoda, querida???” Como qualquer pessoa que acompanhou a carreira dela, sei que ela era e é, independente de suas contribuições em outros campos do conhecimento, uma forte aliada da – falsa – “causa trans”. Eu a seguia no Facebook quando eu tinha um perfil pessoal ativo nessa rede social e me lembro de inúmeros embates virtuais dela com mulheres que insistiam em lhe dizer que nós somos seres humanos do sexo feminino e que o discurso “trans” estava promovendo o nosso apagamento enquanto classe separada dos homens, retirando nossos direitos e nos reduzindo a mera fantasia, sentimento ou estereótipo. Lembro de muitas questionarem qual seria, por exemplo, a opinião da escritora que foi seu objeto de estudo, Simone de Beauvoir, acerca da deturpação de sua famosa frase “Não se nasce mulher, torna-se” por parte de transativistas e seus apoiadores. Me foi particularmente marcante, enquanto mulher negra, a sua reação quando a escritora Chimamanda Adichie foi acusada de “transfobia” por se recusar a repetir o mantra “´mulheres trans´ são mulheres”, respondendo apenas, diplomaticamente, que são “mulheres trans”. Djamila, à época, escreveu um post em seu perfil no Face que dizia que “Chimamanda errou”. Em 2021, ou seja, há apenas um ano atrás, a coleção coordenada, batizada de “Feminismos Plurais” (hã?) lançou um livro chamado “Transfeminismo” (palavra que sequer faz sentido, já que o prefixo “fem” vem de fêmea).

Não quero com isso, é claro, responsabilizá-la. Estamos falando de uma agenda internacional, impulsionada pela poderosa indústria farmacêutica, conglomerados midiáticos, bilionários que a mídia louva como “filantropos” como George Soros e como um que inclusive se autodeclaram “trans”: Jonathan Pritzer. Estamos falando de um lobby que cooptou em nosso país partidos políticos, universidades públicas e os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo a nível federal, estadual e municipal, bem como Ministérios Públicos e Defensorias. De um grupo poderoso o suficiente para convencer pessoas bem-intencionadas de que “LGBT” seria um movimento social. Que o “T” de “trans” seria similar ao – este sim – movimento de lésbicas, gays e bissexuais pelo direito à orientação sexual. Tenho plena consciência desse poderio e de tudo o que um homem e sobretudo uma mulher têm a perder quando se posicionam contra ele: carreira acadêmica, cargos políticos, relevância em seus partidos, emprego, imagem pública e até mesmo a sua segurança e a de suas famílias. Não posso afirmar quais foram os motivos de Djamila Ribeiro para legitimar o discurso “trans” mas, se ela for como a quase totalidade das acadêmicas com quem dialoguei nesses anos todos, foi uma escolha que ninguém deveria ser obrigada (o) a fazer. O motivo pelo qual inicio este texto fornecendo essa informação é que nem todas as pessoas que leram o texto sabem, para utilizar a mesma expressão que ela , o seu “local de fala”. Não é o de alguém pega de surpresa sendo chamada por expressões do tipo “pessoa com vagina”, mas sim o de uma intelectual que participou ativamente desse processo. Fato é que, após ser lembrada por amigas próximas de que cada questionamento ao discurso “trans” conta, ainda mais quando expresso em um veículo do porte da Folha de São Paulo, li o artigo de coração aberto e com uma postura respeitosa.

O texto começa bem, expondo a nova linguagem como desumanizadora, fazendo coro finalmente ao que eu e inúmeras outras mulheres e, em menor número, homens temos falado ao longo da última década (algumas de nós, como a autora Janice Raymond, desde os anos 70!). O assunto, aliás, não é recente; por exemplo, este texto publicado pela No Corpo Certo sobre o assunto, de autoria de um grupo de doulas brasileiras, foi publicado em 30 de setembro de 2020.

Ocorre que, quando decide expor às leitoras e leitores da Folha a causa do problema e apontar soluções, a colunista, para utilizar uma gíria adequada a estes dias futebolísticos, pisa na bola.

Por exemplo, embora seja repetido insistentemente, o termo “mulher” não foi definido em momento algum quando é precisamente a redefinição do que são homens e mulheres a origem do problema. Isso macula o artigo já a partir do título, porque, se o “nós, mulheres” inclui os homens que garantem que são “mulheres trans”, como Djamila sempre defendeu, então falar “Nós, mulheres, não somos só pessoas que menstruam” está errado, pois homens, independente de como “se sentem”, não menstruam. Da mesma maneira, falar em “mulheres negras” inclui homens negros que alegam pertencer à nossa classe sexual? O que são mulheres negras, para a filósofa? Na última frase escrita, ao se reafirmar como mulher, o que a autora quer dizer? Que é um ser humano do sexo feminino ou uma projeção masculina?

As referências a raça e classe ficaram confusas; não ficou clara a relação que elas teriam a novilíngua. Nós não estamos sendo chamadas de “pessoas com útero” porque somos negras, ou brancas, ou asiáticas, ou pobres, ou milionárias e nem por falta de conhecimento acadêmico. E sim porque, repita-se, nós, assim como os homens, fomos compulsoriamente redefinidos, com a substituição do sexo biológico por fatores como “gênero” e “identidade de gênero”. Nós não fomos obrigadas a aceitar homens em nossos banheiros porque caímos na “tentação de universalidade que apaga diferentes formas de ser mulher” mas sim porque, entre “as diferentes formas de ser mulher”, foram enxertadas as visões objetificadoras e fetichistas que certos indivíduos têm sobre nós. Nós sabemos que “somos diversas”, mas sabemos que essa “diversidade” não engloba termos nascido com pênis, próstata e cromossomo Y.

Também ficou vaga a utilidade, para este fim específico, de certas sugestões de leitura. Sobre o conceito de “local de fala”, independente de quais eram as intenções iniciais, ele foi e é utilizado diariamente para nos silenciar. “Você é trans? Não? Então você não tem ´local de fala´!” Não me recordo de a autora ter condenado esse mau uso. Da mesma forma, em relação à citada ferramenta da interseccionalidade, um considerável número de acadêmicos de ambos os sexos a utilizou e utiliza para exigir a inclusão de homens na categoria mulher, apropriando-se, para tanto, da realidade de outros grupos, estes realmente femininos . “Meu feminismo é interseccional: eu defendo todas as mulheres: negras, pobres, lésbicas, trans…“. Também a frase de Sojourner Truth (“E não sou uma mulher?”) foi e é utilizada por esses mesmos senhores para justificarem suas (não) mulheridades.

Surpreende, também, o apelo à leitura de autoras ligadas ao feminismo negro como a solução. Independente das contribuições dessa e das diferentes linhas teóricas para pensar a nossa condição, a única dessas linhas que denuncia sistematicamente o impacto das políticas de “identidade de gênero” sobre nós é o Feminismo Radical. Que, inacreditavelmente, não foi mencionado em momento algum. As demais linhas de pensamento feminista participam desse teatro ou estão em silêncio e as poucas vozes dentro delas que se opuseram são exceções que confirmam a regra. Aliás, uma das autoras recomendadas por Djamila, Sueli Carneiro, é, Coordenadora de Direitos Humanos do Portal Geledés, um ferrenho transaliado; pesquise você, por exemplo, a palavra “travesti” nesse site e veja por si. Insisto que sei bem que nem Sueli nem nenhuma das autoras mencionadas é responsável pela situação periclitante em que meninas e mulheres se encontram, mas tenho um compromisso com as leitoras e leitores da No Corpo Certo e isso inclui fornecer esse tipo de informação.

Além de não-soluções acadêmicas, Djamila oferece também uma não-solução linguística: substituirmos, quando da menção a fenômenos exclusivos do sexo feminino, o termo “pessoas” por “mulheres e homens trans”.

Não. Isso não é uma solução.

Eu sei que temos uma empatia imediata pelas que se dizem “homens trans”. Sabemos que são, na maioria das vezes, lésbicas, muitas se descobriram muito cedo atraídas pelo mesmo sexo, sofreram todo tipo de violência desde então e muitas têm graves questões de saúde mental. Sabemos, agora olhando para as garotas que se dizem “meninos trans”, “não-binárias” etc., o quanto é difícil ser uma menina neste mundo. É tentador aceitarmos a solução vendida pelos profissionais de saúde que são, na verdade, verdadeiros charlatões de “gênero”, a qual consiste, basicamente, em envenenar e mutilar corpos femininos saudáveis com bloqueadores de puberdade, testosterona e mastectomias.

Não existem “homens trans”. Existem homens e mulheres, e só, indivíduos do sexo masculino ou feminino. Como diz a britânica Julia Long, “trans” é uma palavra para te manipular: você sabe que mulheres não são homens, mas fica mais propícia (o) a acreditar que elas poderiam ser homens…. “trans”. Mas só existe um tipo de homem e você sabe qual é. Você já deve ter cruzado com alguns por aí, provavelmente sabe qual é o sexo do Lula, do Bolsonaro, do Ciro, do Biden, do Richarlison, do Machado de Assis. Você teve ou tem um pai, talvez seja até mesmo casada (o) com um homem, seja mãe, pai, irmã ou irmão de um, você provavelmente tem um amigo ou colega homem.

Mentir que mulheres são homens parece mais justificável do que o oposto, pois, quando concordamos que homens são mulheres, abrimos nossos espaços íntimos a qualquer um que se autodeclare uma (por exemplo, porque ele tem uma ereção quando coloca um vestido). Mas uma coisa não existe sem a outra. Não é possível que você legitime que mulheres sejam homens sem legitimar, também, o oposto. Aliás, estas mulheres fornecem o disfarce perfeito para que a sociedade demore a perceber que estamos diante de um projeto masculinista, de um ataque de um pequeno mas poderoso grupo de homens contra mulheres, crianças. E também contra outros homens – você deve saber o que acontece, por exemplo, com os seguranças que impedem esses senhores de entrar no banheiro feminino.

Não, a solução não é trocar “pessoas que gestam”, ou “que menstruam”, ou “com útero”, ou “com vagina”, ou “com vulva” por “mulheres e homens trans”. Não vamos trocar uma mentira por outra! Talvez a segunda expressão soe menos ruim, por não apagar a gente de uma maneira tão explícita, mas definitivamente não é uma solução. É fornecer uma informação falsa, é uma falsidade ideológica autorizada pelo Estado. É citar um fenômeno fisiológico ou uma característica física como comum aos dois tipos de seres humanos quando não é. É apagar a gente indiretamente, colocando em estatísticas masculinas o que é nosso. É prejudicar o direito à saúde de um enorme contingente de mulheres e meninas (assim como de homens e meninos) que podem não compreender essa nova linguagem (aliás, cadê a “interseccionalidade” na hora de apontar como esse palavreado rebuscado, que muda todo ano, impactará as pobres, as analfabetas, as imigrantes?). Todos e todas nós temos direito a informações em linguagem clara e correta em termos de saúde. Aliás, se a gestação é mesmo um fenômeno compartilhado igualmente tanto por mulheres quanto por homens, como por exemplo a condição de ter uma deficiência, então qual seria o problema em dizer “pessoas que gestam”, assim como dizemos “pessoas com deficiência”?

A conclusão a que chego é que, aparentemente, Djamila quis expressar sua justa revolta com essa linguagem desumanizadora, mas, ao menos por ora, não quer ferir (tanto) as suscetibilidades “trans”. Ou, talvez, acredite sinceramente numa conciliação entre a realidade do que são seres humanos e essa fantasia identitarista. No entanto, essa conciliação não é possível. Mulheres e meninas, assim como homens e meninos, não podem ser, ao mesmo tempo, seres humanos e um sentimento, um conjunto de estereótipos, uma “identidade de gênero”, um “gênero”. Aliás, é também por esse motivo que o termo “gênero” não deveria compor políticas públicas: uma das funções dele é preservar essa farsa, pregando, por exemplo, que embora “as trans” não seja do “sexo feminino”, “elas” são do “gênero feminino”, o que quer que isso signifique.

Fico satisfeita que tenha sido publicada na Folha uma coluna com um título como esse e fui informada por mulheres próximas que várias amigas delas, após a leitura, tomaram coragem para confidenciar seu próprio incômodo com a forma com que estão sendo renomeadas. Entretanto, precisamos ir além de manifestar a nossa revolta e propor uma solução real, que é dizer a verdade.

Realmente, nós, meninas e mulheres, não somos, mesmo, “apenas pessoas que menstruam”. Somos seres humanos do sexo feminino e vamos lutar até o fim para ver reconhecida a nossa humanidade.

(1)

O Canal do Julio Marinho, um homem gay crítico ao transativismo, também publicou um vídeo sobre o tema.