Em janeiro de 2021, Benny Briolly, transativista do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), iniciou seu mandato na Câmara de Vereadores de Niterói (RJ) protocolando o projeto de lei nº 9/21, que prevê o uso de “nome social” em escolas municipais. Isso significa que alunos e alunas poderão ter seus nomes mudados para um associado ao sexo oposto; o projeto não deixa claro nem mesmo se os responsáveis serão avisados pela escola dessa alteração e nem o que aconteceria em caso de divergência. Em resposta, nossa campanha encaminhou aos vereadores e ao Presidente do PSOL, Juliano Medeiros o OFÍCIO-CIRCULAR NCC nº 2_2021; se você puder encaminhar a uma família que lida com esta questão, agradecemos imensamente – elas dificilmente têm acesso a estas informações, seja na grande mídia, seja nos grupos de “mães de crianças trans”. No ofício, solicitamos, entre outras providências, a rejeição do projeto por não atender ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente: conforme psicólogos não-queerizados como o dr. Ken Zucker explicam em artigos científicos, mudanças de nome e outras formas de “transição social” prejudicam o processo de aceitação do próprio corpo:

“Dos 23 designados machos ao nascer classificados como persistentes, 10 (43%) tinham feito a transição social parcial ou completa antes da puberdade, comparados com apenas 2 (3.6%) dos 56 designados machos ao nascer classificados como desistentes. Portanto, eu trago a hipótese de que conforme mais dados de acompanhamento de crianças que fizeram transição social antes da puberdade estiverem disponíveis, a taxa de persistência será extremamente alta. Isso não é um julgamento de valor — é apenas uma previsão empírica (…) Pais que apóiam, implementam ou encorajam uma transição social de gênero (e médicos que as recomendam) estão implementando um tratamento psicosocial que aumentará as chances de persistência a longo prazo”.

Não é preciso ser um especialista para prever que chamar uma criança por um nome do sexo oposto reforça a ideia de que ela seria do sexo oposto, não é verdade?

Requeremos aos vereadores, também, a abertura de investigação sobre o ambulatório de “identidade de gênero” de Niterói, pois, de acordo com a postagem feita por Benny em seu Instagram, a referência para o projeto de lei foi o Ambulatório de Identidade de Gênero do Hospital das Clínicas de São Paulo (AMTIGOS). O AMTIGOS importou para o Brasil a prática de usar hormônios sintéticos em menores de idade, foi modelo para os ambulatórios de Campinas e Porto Alegre e pode ter servido de modelo, também, para o de Niterói. Ativistas “LGBTQIA+” locais não só articularam a criação do ambulatório em 2018, com dinheiro público, como também, de acordo com denúncias, realizam ações em abrigos da prefeitura, nos quais estão meninos e meninas vulneráveis.

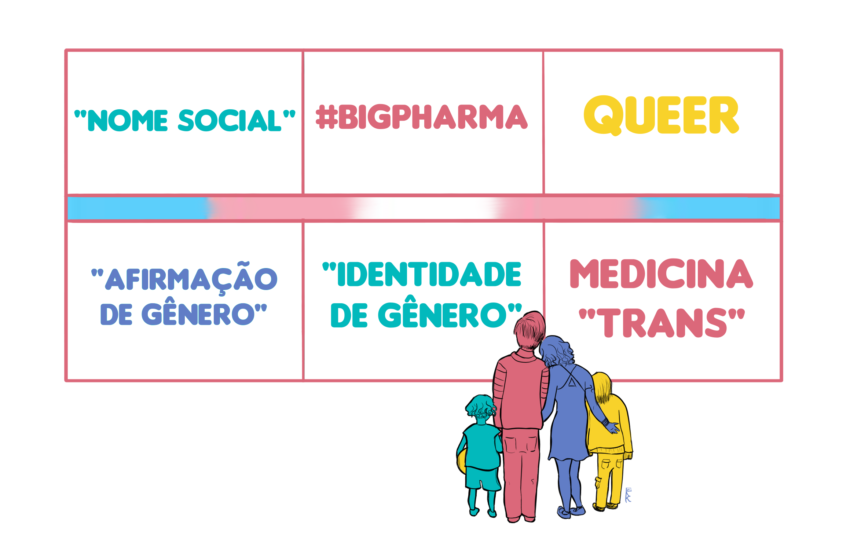

Quem ganha com o “uso de nome social”?

No mesmo mês de janeiro, o presidente norte-americano Joe Biden começou seu mandato anunciando na Secretaria de Saúde Dr. Rachel Levine (foto), pediatra que se autodeclara mulher e faz lobby pelo uso de hormônios bloqueadores em crianças: de acordo com o portal médico “Medpage”, Levine “considera o uso de bloqueadores de puberdade ´extremamente seguro´, com bons resultados em crianças que têm famílias apoiadoras e que vivem em um meio apoiador com acesso ao padrão de cuidado apropriado”. A frase denota a separação feita pelos defensores da “transição” infantil entre as famílias “transfóbicas” (que não concordam com este “padrão de cuidado”) e as “apoiadoras”, que autorizam o uso destas substâncias. Configura, também, propaganda enganosa do produto: conforme explicamos em nossa seção de efeitos colaterais há mais de um ano atrás e o The Independent reforçou recentemente,

“(…) paralisar a puberdade não acontece sem consequências para a saúde, incluindo o risco de suprimir o desenvolvimento da densidade óssea normal e de aumentar o risco para osteoporose, perda da função sexual, interferências no desenvolvimento cerebral e possivelmente diminuir o QI. Estes são os efeitos físicos. Há também os efeitos psicológicos de permanecer em um estado infantil enquanto seus colegas crescem e amadurecem”.

Dos EUA partem, há décadas, as diretrizes daquilo que os especialistas já chamaram de “transtorno de identidade de gênero” e hoje chamam de “incongruência de gênero”, para os quais acenam com serviços de “afirmação de gênero” e que exige que sejam garantidos em nome do “direito à identidade de gênero” e dos “cuidados em saúde para a população ´LGBTQIA+´”. Provavelmente, um profissional pró-”transição” teria sido, também, a escolha da concorrente de Biden nas prévias do Partido Democrata, a senadora Elizabeth Warren, considerando que um evento de campanha seu contou com a “participação especial” de uma suposta “criança trans”. Fato é que a escolha para este importante cargo de um profissional que é pediatra, defensor da hormonização infantil e transativista fortalece as diretrizes internacionais e os médicos de outros países que as seguem; estes doutores continuarão danificando os corpos desta população e, no caso dos países que fornecem essas substâncias no sistema público de saúde, como o Brasil, usando o nosso dinheiro para isso; talvez, em breve, as verbas do SUS sejam destinadas a amputar os seios de meninas de 13 anos, como já se faz nos EUA. Ou para hormonizá-las mesmo que os pais não queiram, como já acontece no Canadá.

Os “especialistas em saúde da população trans” não vão parar por livre e espontânea vontade: segundo o Global Marketing Insights, só em 2019 o mercado das cirurgias “trans” movimentou mais de 319 milhões de dólares; isso para ficar apenas em alguns países e excluindo os lucros de médicos e de outras especialidades, que advêm também de consultas, hormonizações, consultorias para laboratórios, cachês para palestras, venda de cursos, de livros. Na iniciativa privada, eles são caros também, inclusive no Brasil. E é por isso que você não ouvia falar em “crianças trans” anos atrás; crianças e adultos fora do padrão sempre existiram e certamente uma parcela apresentava algum nível de confusão ou insatisfação com o próprio sexo. Mas, até o século XXI, crianças ainda não haviam sido transformadas em nicho de mercado, como os adultos já tinham sido. Pelas mãos daqueles que se incumbiram de protegê-las: famílias, médicos, psicólogos, assistentes sociais, professores, políticos, operadores do Direito, militantes pela infância e adolescência. Transformadas em pacientes crônicos do sistema de saúde.

“Pela diversidade”. Claro.

A foto que se segue foi compartilhada no Twitter por Scott Newgent, que quase morreu após ser submetido ao “processo transexualizador” e cuja faloplastia, realizada a partir de um pedaço do seu braço, inutilizou o membro. Scott, que luta para impedir menores de idade de passar por modificações corporais, compara o resultado anunciado pelos cirurgiões com a vida real:

No tuíte, lê-se: “Dr. Curtis Crane – Marketing vs. Realidade – Meu braço está permanentemente inutilizado, eu tenho nervos que me fazem ver estrelas se tocados, eu não posso praticar esportes e DÓI O TEMPO TODO! A REALIDADE É UMA DROGA, NÃO É, DR. CRANE? As pessoas das cirurgias trans e elas estão indo atrás dos seus filhos”.

Estas modificações corporais foram feitas em um paciente adulto. As meninas que anos atrás chamaríamos de “molecas” e que hoje, no Brasil, com base no “direito ao uso de nome social” defendido por Benny, tiveram seus nomes mudados para Eduardo, Gustavo, Bernardo… elas sabem que dali a dez anos podem estar assim? Tudo porque os adultos à sua volta confirmaram que elas poderiam “se transformar em um menino”? Será que pelo menos as “mães de crianças trans” sabem o que estão fazendo, será que as informações que produzimos conseguem furar a bolha construída pelos especialistas e ativistas e chegar até elas? Em 2018, organizações transativistas organizaram um evento para impedir a palestra da porta-voz da nossa campanha na Semana de Psicologia da UFF chamado “Na Psicologia da UFF não vai Transfobia e Fascismo!”. Na época, a No Corpo Certo ainda não existia, mas já existia seu antecessor, o site Não Existe Criança Trans.

Dar palestras sobre esse tema configuraria uma “fobia”? Um ato de “fascismo”?

Deixamos claro que defendemos serviços de saúde para esta população, em qualquer idade, e também para suas famílias, mas sob um novo modelo de saúde mental. Fora dos ambulatórios que se guiem pela ideia de “identidade de gênero” – ideia, frise-se bem, pois não existe comprovação científica de que isso exista. Nem que, caso exista, seria algo separado do que chamamos simplesmente de preferências pessoais, traços de personalidade, reações às expectativas sociais. Não existe prova de que teríamos uma “vivência interna” “incongruente” com um “gênero” e que ela seria “detectável a partir dos três anos” – coincidentemente, a idade em que as crianças se dão conta das associações entre “coisas de menino e coisas de menina”. Um sistema de saúde em que os psicólogos possam exercer seu ofício sem medo de receber punições como as estabelecidas pela Resolução nº 1/2018 do Conselho Federal de Psicologia. Que funcione com independência e não sob pressão de ativistas que propagam estatísticas duvidosas. Que o sistema educacional garanta o direito à liberdade acadêmica para o corpo docente e discente, pois a formação atual, sobretudo nos cursos de Psicologia e Medicina, está sendo prejudicadas por essa censura, com consequências trágicas para os pacientes. Todos os profissionais de saúde mental do Brasil da rede pública e privada precisam ter segurança e liberdade para atender estes garotos e garotas de maneira realmente humanizada, racional e científica, bem como as escolas precisam estar aptas a proteger alunos de eventual bullying por serem fora do padrão sem ter que mentir para eles. O sistema de saúde também precisa se preparar para atender as pessoas, de qualquer idade, que estão questionando ou desistindo da “transição” ou destransicionaram. Os pais precisam ser protegidos de profissionais e organizações “LGBTQIA+” e “pela diversidade” que os induzem a acreditar que existiria qualquer coisa de errada com os corpos dos seus filhos e que se aproveitam da polissemia do termo “gênero” para manipulá-los.

Exigimos um sistema de saúde que esteja aberto para dialogar com toda a sociedade e não somente com alguns. Todos podemos e devemos debater as causas desse desconforto e o aumento dos números de pacientes.; por exemplo, o desconforto com o corpo seria mesmo uma condição específica? Ou um sintoma, o resultado de diversas outras situações e acontecimentos? Qual o papel do abuso sexual, do bullying, dos traumas e das comorbidades nesse sentimento, bem como do mau uso das redes sociais? Os critérios de diagnóstico atuais, que incluem uso de brinquedos e roupas, são razoáveis? Propomos um outro modelo de cuidados – estes, sim, digno de ser chamado de cuidados. E, embora a nossa campanha tenha um olhar crítico em relação à “transição” de adultos também (pelos resultados negativos vistos nos pacientes a longo prazo e os problemas sociais criados pelas políticas baseadas em “identidade de gênero”), pedimos ao menos que se respeite as faixas etárias de desenvolvimento, devendo portanto os profissionais de saúde rejeitar as diretrizes da Resolução nº 2265/19 do CFM.

Uma das primeiras coisas que aprendemos de nossos pais é a dizer a verdade. Logo, descobrimos que os adultos mentem e também aprendemos a mentir por motivos variados. Mas jamais consideraríamos, há pouco tempo atrás, mentir para crianças e adolescentes dizendo que eles são o que eles não são. Nossa campanha reputa a “transição” de crianças e adolescentes como uma forma institucionalizada de abuso infantil.

Priorizar crianças e adolescentes é “transfobia”?

A propositura do projeto de lei por Benny Briolly e a nomeação de Dr. Levine se conectam com um terceiro episódio: no dia 1º de fevereiro, a co-deputada Raquel Marques (Rede) foi expulsa da “Mandata Ativista”, um mandato coletivo que ela integrava na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo juntamente com parlamentares do PSOL. Mandatos coletivos são uma forma nova de organização na qual um grupo de pessoas exerce coletivamente o mandato titularizado por um único parlamentar; nesse caso, Mônica é a codeputada que formalmente exerce o mandato, mas ele seria dividido na prática entre ela e as codeputadas Raquel Marques e Claudia Visoni, da REDE, e Paula Aparecida, Chirley Pankará, e Fernando Ferrari, do PSOL, e Jesus dos Santos, do PDT (Anne Rammi, da Rede, já havia saído da Mandata). Aparentemente, divergências anteriores foram acirradas pela discussão sobre a volta às aulas em meio à pandemia e Raquel (que, como Anne, é mãe e militante pelos direitos de mães, crianças e adolescentes) assim desabafou sobre o pouco empenho em se chegar a uma solução:

Raquel apagou o post, mas isso não foi suficiente: a mandata fez uma reunião, à qual ela não pôde comparecer por motivos de saúde, e, sem a sua presença e nem mesmo a unanimidade entre os membros, decretou sua expulsão, lançando uma nota pública nas redes sociais. Após uma chuva de comentários criticando a atitude, escritos inclusive por filiados do PSOL, apagou-se o post e publicou-se um segundo, que também foi apagado, cujo link era este.

Embora os posts tenham sido retirados do perfil da Mandata, Monica usou seu perfil no Instagram para insistir na saída de Raquel, repostando a entrevista que deu para a Folha e publicando um vídeo no qual diz que Erika Hilton, transativista do PSOL-SP, já havia feito uma acusação de “transfobia” contra a codeputada da Rede; isso reforçou a suspeita de que “pessoas trans” estariam exigindo a cabeça de Raquel. O banimento também foi apoiado por Sâmia Bonfim (PSOL-SP), que se manifestou em seu Instagram; Sâmia foi pré-candidata à prefeitura tendo como vice Alexya Salvador, transativista também do seu partido (e pró-“transição” infantil) e por Luana Alves (PSOL-SP), que falou do assunto também em seu Instagram. Monica, Erika e Sâmia fazem parte da mesma corrente do PSOL, o MES (Movimento Esquerda Socialista) na qual está o ativista “LGBTQIA+” Davi Miranda, autor de um projeto de lei para separar banheiros por “identidade de gênero” e não mais sexo biológico. A acusação de “transfobia” partiu também dos que defendem a existência das supostas “crianças trans” e foram, mais uma vez, divulgadas as estatísticas (não comprovadas) de sempre.

Raquel Marques, por sua vez, respondeu com uma nota pública em sua página e uma postagem em seu perfil, sendo apoiada pela Rede-SP, pela Bancada Ativista (a qual funciona à parte da Mandata), pela codeputada Claudia Visoni e a ex codeputada Anne Rammi. Nos comentários, muitos consideram que foi dado um golpe (o que faz lembrar de outro golpe ocorrido no Rio de Janeiro com os mesmos ingredientes). Houve também quem lamentasse a perda de credibilidade dos mandatos coletivos, o mau uso das redes sociais e os efeitos da cultura do “cancelamento” e da “lacração”; os detratores de Raquel também foram comparados a certos participantes da edição 2021 do programa Big Brother. O fato foi noticiado pelo Globo (“Afastamento de co-deputada em São Paulo põe em xeque modelo de mandatos coletivos”) e pela Folha de São Paulo (“Integrante de mandato coletivo é destituída depois de posts sobre volta às escolas” , “Chegamos ao ponto em que é possível cancelar um mandato pelas redes sociais” e “Individualismo e preconceito não podem prevalecer em mandatos coletivos”). Até a publicação deste texto, não vimos retratações nos perfis da Mandata e portanto, ao que saibamos, a reintegração de Raquel ainda não aconteceu. Fomos informados apenas de um evento com Monica Seixas e transativistas, incluindo Alexya, e de uma postagem de Erika Hilton contra o uso da palavra vulva em relação a mulheres, o que parece reforçar a decisão:

E é que nos cabe, resumidamente, informar, dentro dos limites da nossa campanha e dos propósitos deste texto. Assim, e considerando que a acusação de “insensibilidade ao falar de volta às aulas” e conflitos político-partidários fogem do tema principal da No Corpo Certo, passamos a examinar a segunda acusação.

Relendo a frase da codeputada, vê-se que ela não disse que a “transfobia” não deveria causar “indignação” e nem que o desrespeito a crianças e adolescentes deveria causar mais indignação; pediu apenas que… também causasse indignação. Esse singelo pedido foi classificado, na narrativa da Mandata, como “transfobia”, “ataque”, equiparado a “ameaças”, “mortes”, “assassinatos”, “marginalização” e reputado a “individualismo” e “preconceito”, além de, com o perdão da repetição, de novo as mesmas estatísticas duvidosas.

Você já ouviu isso antes. Você ouviu que seria “transfobia” dizer que seres humanos não mudam de sexo, basear a sua orientação sexual em sexo e não em “identidade de gênero”, é “transfobia” defender o direito de meninas e mulheres a praticar esportes com justiça e segurança e a fazer suas necessidades fisiológicas com segurança, privacidade e dignidade, que é “transfobia” sugerir a criação de uma terceira categoria esportiva, um terceiro banheiro, um terceiro vestiário, uma ala separada nas prisões masculinas. Você ouviu, tanto ao propor um terceiro banheiro quanto a reafirmar a sua orientação sexual, que estaria “agindo como os racistas que segregavam banheiros por raça e que não namoram pessoas negras”. Você ouviu que é “transfobia” pedir o fim da hormonização infantil, mesmo quando mostra médicos dizendo que isso prejudica os corpos dos pequenos e jovens. Você ouviu que é não só um “transfóbico” como “LGBTfóbico”, “ofensivo”, “intolerante”, “nazista”, “fascista”, “patologizador” e está “propagando discurso de ódio”, “banindo pessoas trans do esporte”, “impedindo pessoas trans de fazer xixi”, “deslegitimando vivências trans”, “desrespeitando a comunidade trans”, “usurpando o local de fala de pessoas trans”, “matando pessoas trans” e “negando a pessoas trans o direito de existir”.

O que você nota nessas falas? Elas correspondem à realidade? Se não, estão sendo ditas e aceitas por quê? Essas exigências são razoáveis? O que a forma de expressá-las indica? Por que seria um “gatilho” um post nas redes sociais que lembra que outras pessoas existem, outras pessoas importam, outras pessoas têm direitos, que tem outras coisas acontecendo no mês de janeiro de 2021 além do “Dia da Visibilidade Trans”? O que revela essa necessidade de ser priorizado, lembrado, visibilizado, glorificado e principalmente obedecido o tempo todo? Esse projeto de poder te parece realmente “emancipador”, “diverso, coletivo e plural” e destinado ao fim das “desigualdades, opressões e violências”?

A nota de expulsão tenta atrelar os “direitos trans” a outros direitos. Fala em “ataque a LGBTs”, ampliando para a sigla “LGBT” algo que dizia respeito apenas aos “trans”. Na verdade, conforme já explicamos,“LGBT”, “LGBTQ”, “LGBTQIA+” etc. são siglas corporativas, criadas para facilitar a introdução do “direito à identidade de gênero” nas legislações através da mimetização ao direito à orientação sexual, que já era mais aceito ao final do século XX, e de outros grupos com os quais nada tem a ver (como os intersexo, os quais têm uma condição biológica e verificável que não se confunde com a ideia de “identidade de gênero”). Uma pessoa não é “LGBTQIA+”, porque ela não pode ser ao mesmo tempo lésbica, gay, bissexual, “trans”, “queer”, intersexo, assexual etc. O direito à “identidade de gênero” é não só diferente como incompatível com o à orientação sexual: ou o critério para definir homens e mulheres é sexo ou “identidade de gênero”; ou se relacionar com alguém com base no sexo biológico é um direito a ser respeitado ou então fazer isso é “transfóbico”, “genitalista”, “biologizante”, “ultrapassado”, “cissexista”, “excludente”, “exclusionário”, “fetichista” (!) e precisamos todos agora “gostar de pessoas”, pois “ninguém deveria se importar com o que o outro tem no meio das pernas”.

A nota também tenta atrelar “pessoas trans” a pessoas periféricas, negras e indígenas, o que não faz sentido algum. Negros e indígenas não exigem mudança de documentos para que sejam reconhecidos como alguém de uma etnia que não é a sua, nem que o Estado forneça hormônios sintéticos e cirurgias estéticas para parecerem que são de outra etnia; no que diz respeito a pessoas periféricas a comparação faz menos sentido ainda. Na verdade, são justamente as pessoas que já são vulneráveis por outros marcadores sociais que estão sofrendo, em maior grau, as consequências das políticas de “identidade de gênero”. Exemplificando: uma auxiliar de serviços de limpeza mulher, periférica, negra ou indígena pode ser demitida se tentar impedir alguém do sexo masculino de adentrar no banheiro feminino, bem como ser presa por “crime de transfobia”. Um pai com boas condições financeiras que não queira que sua filha divida o banheiro do colégio com alunos biologicamente meninos pode colocá-la em outra escola, mesmo que seja cara, enquanto um pai humilde depende da escola pública. Famílias de classe média que querem atendimento desmedicalizado para seus filhos podem encontrar, ainda que não seja muito fácil, profissionais da rede privada e pagá-los, enquanto as demais são obrigadas a recorrer aos ambulatórios de “identidade de gênero” públicos ou aos profissionais que oferecem seus serviços gratuitamente ou a preço subsidiado em organizações “LGBTQIA+”. Raça, etnia, classe social e localização geográfica não se baseiam exclusivamente em uma “vivência interna”, como a ideia de “identidade de gênero”; não é possível “se sentir” negro ou indígena e nem pobre ou periférico. Um homem não pode, com base em sua etnia ou classe social, exigir a pensão militar deixada por seu pai.

Mas o que mais surpreende é a Mandata colocar políticas “trans” ao lado das feitas para crianças, adolescentes e mulheres. Nada mais falso: no que diz respeito aos dois primeiros, o transativismo promove não só a “transição” precoce como outras práticas degradantes como submeter bebês a sugar o peito de “mulheres trans”; no que diz respeito a mulheres, exige a troca do critério do sexo biológico pela ficção da “identidade de gênero” na definição do que são homens e mulheres, fazendo com que estes dois grupos deixem de existir, legalmente. Meninas e mulheres, que já são mortas por tantos motivos na vida real, foram mortas também, figuradamente, enquanto uma classe separada de seres humanos, perdendo todos os espaços, direitos e políticas públicas que conquistaram e até mesmo os termos que usam para se definir.

Como poderia haver compatibilidade se esses indivíduos decretaram que seria “transfobia” mencionar palavras como menina e mulher ao lado de qualquer coisa relativa ao sexo feminino como vagina, útero, seios, menstruação, gravidez, dar à luz, amamentar e entrar na menopausa? Se exigem, em nome da “inclusão trans”, o fim da palavra mãe em prol de “pessoa gestante”, a troca de termos como maternidade e leite materno em prol de “serviços perinatais” e “leite humano” e que agora mulheres sejam chamadas de “pessoas com vagina”?

Não, o “ser trans” não tem nada a ver com ser gay, lésbica, bissexual, intersexual, negro, indígena, periférico, pobre, mulher, criança ou adolescente e é lamentável que os movimentos sociais aceitem essa apropriação, seja por desinformação, seja por temer represálias, como a perda de doações, financiamentos e editais de fundações transgeneristas como a Open Society Foundation, bastante ativas no Brasil.

E é lamentável, também, que esses “direitos” tenham sido obtidos, no mundo todo inclusive no Brasil, por meio de ameaças, intimidações, chantagem emocional, abuso de empatia, números e conceitos manipulados, xingamentos, “exposições”, “cancelamentos”. O caso de Raquel Marques foi a ponta de um iceberg; em razão de sua condição de codeputada, repercutiu nos jornais, mas está longe de ser um episódio isolado.

Existem grupos organizados para atacar em bando postagens em redes sociais que eles consideram “transfóbicas”; estes indivíduos e seus apoiadores pressionam (as palavras certas seria assediam, ameaçam, faz bullying, coagem) a pessoa em questão – em geral uma mulher – até esta se penitenciar em público, remover o que escreveu, pedir perdão e prometer que irá “se informar melhor sobre questões trans” (é comum que se exija como compensação que a pessoa “ajude a causa trans” de alguma forma). Evidenciando o papel das próprias empresas de comunicação em atentar contra o nosso direito à liberdade de expressão, estes continuamente derrubam contas que consideram “transfóbicas”, como ocorreu com a nossa página no Facebook.

Esta censura acontece também na vida real. Transativistas fazem exigências para que empresas, universidades e demais organizações demitam, desconvidem e ou de alguma forma punam a “transfóbica”, como ocorreu com a citada palestra da nossa porta-voz na UFF. Impõem seu credo rejeitando qualquer ponderação em reuniões, construções coletivas, seminários, empresas privadas, órgãos públicos, ONGs e em universidades, as quais em tese seriam um lugar de discussões, ainda que acirradas – alunos sabem que professores universitários mais fanáticos por Judith Butler poderão reprová-los caso sejam honestos na hora da prova e o professor sabe que jovens alunos mergulhados nas dezenas de gêneros inventados na internet reagirão de maneira histérica caso expresse em aula simples… fatos.

E, se existe um partido que não poderia alegar desconhecimento sobre a incompatibilidade entre “direitos trans” e direitos de crianças, adolescentes e mulheres é o PSOL. Foi ele o que liderou as políticas e candidaturas “trans” no Brasil, num processo que remonta, pelo menos, a 2013, ano em que foi protocolado por Jean Wyllys (PSOL-RJ) e Erika Kokay (PT-DF) o Projeto de Lei João Nery de “identidade de gênero”. Depois, viriam Erica Malunguinho, com o “Projeto de Lei Transcidadania”, Davi Miranda exigindo a implantação de banheiros unissex, pelo menos mais um projeto para banheiros unissex (coincidentemente, de outro mandato coletivo do partido) e agora Benny Briolly com seu “nome social” para crianças e adolescentes. O partido sabe que são seus parlamentares os principais opositores do projeto de lei estadual nº 346, que visa a dividir esportes no Estado de São Paulo por sexo biológico e portanto beneficiaria mulheres e meninas e quem quer que acompanhe o perfil desses filiados já os viu garantindo terem sido “crianças trans” mesmo quando se autodeclararam mulheres após os 30 anos de idade. Vale lembrar também que o projeto de “identidade de gênero” João Nery foi protocolado no mesmo ano e pelos mesmos parlamentares do projeto de “trabalho sexual” Gabriela Leite e em conjunto com as tentativas de ensinar “gênero”/”identidade de gênero” nas escolas, que ao serem derrotadas a nível local foram substituídas pela ida ao STF (ADI 5668).

(Você consegue perceber a conexão entre estas políticas?)

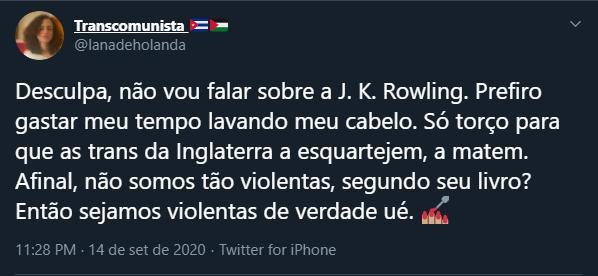

Da mesma forma, nenhum outro partido sabe que transativistas perseguem abertamente quem aponta a necessidade de ouvir outras vozes, definir certos termos, repensar certas medidas. No início de 2020, uma parlamentar do partido em Porto Alegre, Luciana Genro, impediu, em conjunto com ativistas “LGBTIQA+”, uma palestra da psiquiatra Dra. Akemi Shiba na Assembleia Legislativa do Estado; fizeram também uma representação contra a médica (em Porto Alegre, aliás, se localiza um ambulatório de “identidade de gênero” que segue as diretrizes do AMTIGOS). Em cidades como o Rio de Janeiro, esses indivíduos aterrorizam mulheres por anos, até mesmo suas companheiras de partido; puni-los é quase impossível (e, de qualquer forma, de pouco adianta enquanto os outros partidos forem coniventes com esse tipo de comportamento e filiá-los). Lana de Holanda, transativista do PSOL-RJ, assim se expressou em relação à escritora J.K.Rowling:

(O tuíte foi apagado dias depois, mas o link foi salvo: https://web.archive.org/web/20200920172540/https://twitter.com/lanadeholanda/status/1305695004892033026).

Compare esse tuíte com a postagem dita “transfóbica” e se pergunte por que, enquanto Raquel foi expulsa da Mandata titularizada por Monica Seixas, Lana continuou na assessoria de outra Monica do partido (Francisco) até o final do ano e em 2021 assumiu novamente um cargo no gabinete de mais uma Monica (Benicio).

Incitar o esquartejamento e morte de uma mulher não foi, repita-se, um ato isolado deste “ativismo”, tampouco acontece só no PSOL e nem se restringe à esfera virtual (o que já é grave). E não vai parar por aí. Os partidos, organizações, filiados e todos os que se orgulham de “apoiar a causa trans” estão segurando uma bomba-relógio que já explodiu em diversos episódios, como a agressão a uma idosa enquanto esta aguardava um debate sobre essas políticas e até um triplo assassinato. Entramos no nono ano destas políticas no Brasil, se considerarmos como marco inicial o PL de Identidade de Gênero de 2013 e o Parecer nº 8/2013 do CFM; não se pode mais alegar desconhecimento. Os partidos e demais organizações legitimam a violência contra mulheres quando cometidas por indivíduos que se declaram “trans”; esta palavra virou um passaporte para que cometam toda a sorte de abusos, que são apoiados por seguidores num perigoso clima de “elas mereceram”. Todas as organizações se responsabilizam pelas pautas que escolheram defender e, em algum grau, devem responder pelas atitudes de seus filiados e militantes, sobretudo quando eles assumem cargos públicos, seja de parlamentares, seja de assessores, seja em secretarias e outros órgãos públicos. Estas organizações recebem financiamentos públicos, estes cargos são pagos com o nosso dinheiro.

O que políticos podem fazer?

É compreensível que os partidos e seus filiados não queiram ser acusados de “transfobia”, mas nós, os 99,9% da Humanidade que ainda definimos homens, meninos, mulheres e meninas pelo sexo biológico e que reconhecemos a condição das crianças e adolescentes de seres humanos em formação também queremos ser ouvidos, respeitados e exigimos ter os nossos direitos assegurados. É preciso que todos nós reconheçamos, com urgência, que da forma como colocado na atualidade o direito à “identidade de gênero” retira direitos de toda a população, sobretudo de crianças, adolescentes e mulheres. Solicitamos aos políticos de todos os partidos e aos operadores do Direito, encarecidamente, que reconheçam essas colisões e se empenhem em resolvê-las. Os partidos e organizações dos quais fazem parte ativistas pelo direito à “identidade de gênero” devem realizar consultas à população (e não somente a organizações) e garantir para que transativistas e seus apoiadores respeitem esse processo, se portem com sobriedade e parem de perseguir, ameaçar e ofender cidadãos e cidadãs, seja no espaço virtual, seja no real.

Sabemos que colisões de direito são comuns (como por exemplo o direito à liberdade de expressão versus o direito à honra e o direito à segurança da população versus o direito individual à privacidade) e que as soluções nem sempre são fáceis, mas precisam acontecer. No caso concreto, a realidade precisa ser priorizada diante da subjetividade; assim, no caso de meninas e mulheres versus pessoas do sexo masculino, a realidade do sexo deve ser privilegiada em detrimento da ficção da “identidade de gênero”; no caso de menores de idade versus o Conselho Federal de Medicina, a idade mínima legal para compreender e consentir com modificações corporais irreversíveis deve ser privilegiada diante das diretrizes da Resolução nº 2265/19 do CFM; no caso dos psicólogos e pacientes versus o Conselho Federal de Psicologia, o direito ao livre exercício da profissão dos profissionais e o direito à saúde dos pacientes devem ser priorizados diante das imposições da Resolução nº 1/2018 do CFM.

Embora a nossa campanha seja crítica à “transição” de adultos, acreditamos que seja possível obter, no que diz respeito a menores de idade e aos espaços do sexo feminino, um certo consenso a curto prazo. Parece-nos, s.m.j., que a solução é realocar o direito à “identidade de gênero”, desvinculando-o daqueles que se baseiam em critérios mais ou menos objetivos, como sexo, raça, etnia, renda máxima e idade. Desvinculado, portanto, dos direitos de meninas e mulheres (que se baseiam no sexo biológico), dos ligados à orientação sexual (idem), das políticas afirmativas para o acesso a universidades e concursos (as quais costumam se basear em raça, etnia, renda máxima, presença de deficiência física etc.) e, finalmente, desvinculados, de quaisquer maneiras, de crianças e jovens, que são conferidos em razão da idade. Que passe a ser visto como um similar ao direito à liberdade religiosa; assim, qualquer pessoa terá o direito a acreditar na existência de “identidade de gênero”, que existam “vários gêneros” e até pessoas que não seriam homens nem mulheres e sim “não-binárias”, “genderqueer” etc. Tem o direito a defender estas crenças publicamente, a se reunir com pessoas que também acreditam nisso e a não serem sejam agredidos e nem mortos por causa dela. Porém, eles não têm o direito de obrigar o resto da população a crer nisso e com base nessa crença alterar a definição material do que são homens e meninos, mulheres e meninas. Nem a, também com base nessa crença, invadir espaços do sexo feminino e nem modificar corpos infanto-juvenis. Os serviços oferecidos por médicos (sob eufemismos como “afirmação de gênero” e “processo transexualizador”) são, materialmente, de natureza estética; ninguém muda o sexo de ninguém. Se nem mesmo adultos compreendem isso, é pouco crível que crianças e jovens poderiam entender.

No final das contas, conforme muitos admitiram nas discussões sobre a expulsão de Raquel Marques, o ocorrido confirme a pouca importância dada às crianças e adolescentes. Sobretudo quando colidem com os do transativismo: a título de exemplo, fizemos um requerimento aos deputados e deputadas da própria ALESP no dia 18 de setembro do ano de 2019 para que fosse investigado o súbito aparecimento de “crianças trans” no Estado de São Paulo – justamente após 2013, ano em que o CFM autorizou médicos a hormonizar seus corpos infanto-juvenis, prática adotada pelo AMTIGOS. O nosso pedido de investigação não foi apreciado; coincidentemente, dois dias depois de o enviarmos, o CFM assinou a Resolução nº 2265/19, que seria publicada em janeiro de 2020 e fortaleceria as diretrizes desse ambulatório. Esperamos que, ao menos, a resposta do Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo ao ofício enviado pelo deputado Altair Moraes (Republicanos) seja futuramente juntada ao projeto de lei “Transcidadania” e que seja providenciada uma análise por peritos independentes, sem ligações com ambulatórios de “identidade de gênero”, nem organizações “LGBTQIA+”, nem laboratórios.

Fazemos um apelo público aos parlamentares e a todos os que possam fazer algo: que coloquem crianças e adolescentes no topo. Todos nós, independente de nossas preferências políticas, convicções religiosas e também de opiniões sobre modificações corporais feitas por adultos, já fomos crianças, a maioria de nós tem crianças que amam em suas vidas, sejam filhos, sobrinhos, alunos e sabemos o quanto essa faixa etária é vulnerável. O que está sendo falado na esfera virtual é importante, mas muito mais importante é o que está sendo feito, na vida real, com os corpos destes meninos e meninas, erguidos em sacrifício em nome da crença em “identidade de gênero”.